Bonneterie-librairie, rue des Ecouffes, Paris, photographie, vers 1910

Bonneterie-librairie, rue des Ecouffes, Paris, photographie, vers 1910

Si le premier périodique juif, La gazeta, paraît en judéo-espagnol à Amsterdam en 1675, l’épanouissement de la presse juive se produit au XIXe siècle. En Europe occidentale, l’Émancipation donne lieu à des parutions dans la langue du pays, comme Les Archives israélites de France (1840-1935) et L’Univers israélite (1844-1940) en France, Jewish Chronicle en Angleterre (créée en 1841), ou Allgemeine Zeitung des Judentums (1837-1922) et Jüdische Presse (1869-1923) en Allemagne. C’est au sein de l’Empire russe, où vit la majorité des juifs, que se développe la presse juive de masse. Les premiers périodiques significatifs, Ha-Maggid (1856-1891), Ha-Melits (1860-1874) et surtout Ha-Shiloah (1896-1919), dirigé par Ahad Ha’am, sont rédigés en hébreu, langue de prédilection des tenants de la Haskalah. La presse de diaspora en hébreu connaîtra de nombreux titres, dont la diffusion restera limitée, et ce n’est qu’en Palestine que la presse hébraïque atteindra d’importants tirages. Le premier quotidien, Ha-Or (1910-1915), est édité par Ben-Yehouda. Paraissent plus tard ceux qui constitueront les grands titres de la culture hébraïque contemporaine : Ha-Arets, le travailliste Davar, l’orthodoxe Ha-Tsofeh ou encore Yedi’ot Aharonot.

C’est en yiddish que la presse de diaspora devient une presse de masse. En 1862, Ha-Melits publie un supplément en yiddish, Qol mevasser, et voit ainsi sa diffusion croître considérablement. Le premier quotidien yiddish, Der fraynd (Saint-Pétersbourg, puis Varsovie, 1903-1913) est lu dans tout l’Empire russe. Bientôt, d’autres titres répondent à des besoins plus locaux. À Varsovie, deux quotidiens, Haynt (1908-1939) et Der moment (1910-1939) se livrent une concurrence sans merci.

Entre les deux guerres mondiales, la presse yiddish est présente sur les cinq continents, avec des quotidiens importants comme Di presse (Buenos Aires), Parizer haynt et Di naye presse (Paris). Elle connaît son apogée à New York au début des années 1920, où elle est diffusée à plus de 500 000 exemplaires, avec notamment Der tog, Morgn-zhurnal, Frayheyt et surtout Forverts. Tant en hébreu qu’en yiddish, la presse joue un rôle considérable dans le développement de la littérature juive moderne. Les romans paraissent en feuilletons et le supplément du shabbat consacre une rubrique importante à la poésie. Les communautés juives de Grèce, de Turquie et des Balkans donnent naissance à une presse en judéo-espagnol, qui, bien que plus restreinte que la presse yiddish, connaît jusqu’à la Seconde Guerre mondiale une grande diversité politique et sociale. À l’heure actuelle, la presse de diaspora est, dans sa majeure partie, rédigée dans la langue du pays. Après la disparition en 1996 d’Undzer vort, dernier quotidien yiddish, publié à Paris, une trentaine de périodiques en yiddish subsistent de par le monde.

Heinrich Graetz (Xions, 1817 - Munich, 1891) Geschichte der Juden (Histoire des juifs), Leipzig, 1864

L’érudit juif est traditionnellement un commentateur de textes sacrés, non un historien. L’Histoire des juifs, publiée de 1853 à 1876 par Heinrich Graetz (1817-1891), est la première tentative de reconstruction d’un passé juif dans l’esprit de la Wissenschaft des Judentums (science du judaïsme) qui se développe en Allemagne à partir de 1817. Graetz envisage l’histoire du peuple juif comme celle d’un corps vivant, dans sa continuité, au moyen des méthodes philologique et critique. Utilisant des sources jusque-là délaissées, il fait preuve d’une grande intuition historique et met en lumière des épisodes restés obscurs. Formé à la fois à l’orthodoxie juive et au rationalisme des Lumières, il appréhende cependant difficilement les mouvements mystiques – kabbale et hassidisme – et ne porte guère d’intérêt aux juifs d’Europe de l’Est dont la langue, le yiddish, lui semble un jargon impropre à exprimer des idées.

L’historien Simon Doubnov (1860-1941) s’attache davantage aux sources de l’histoire sociale et économique. Né en Biélorussie dans une famille de rabbins hostiles au hassidisme (mitnagdim), il se rapproche d’abord idéologiquement du nationalisme culturel d’Ahad-Ha’am. Il s’intéresse à des aspects négligés par la Science du judaïsme, tels les mouvements messianiques sabbatéen et frankiste (de Jacob Frank, prétendu messie né en 1726 à Korołówka, mort le 10 décembre 1791 à Offenbach-sur-le-Main). Admirateur des Lumières, Doubnov élabore une vision profane de l’histoire juive, et avance dans ses Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau (1897-1907), l’idée d’une nation juive représentant « le stade le plus achevé de la nation historico-culturelle et spirituelle ».

Entre les deux révolutions russes, persuadé que les juifs doivent lutter simultanément pour leurs droits civiques et nationaux, Doubnov fonde un parti folkiste revendiquant l’autonomie culturelle au sein de la Russie, et participe à la création de la Société juive d’histoire et d’ethnographie. Dans son Histoire des juifs de Pologne (1916-1920), puis dans sa monumentale Histoire mondiale du peuple juif rédigée de 1914 à 1920, il développe l’idée de cycles d’hégémonie culturelle exercée successivement par les communautés juives de Babylone, d’Espagne, puis de Pologne et de Lituanie. Doubnov a été le premier à traiter l’histoire juive dans sa relation avec l’histoire mondiale. Opposé à « la résurrection d’un État juif en Palestine » comme à l’assimilation, il voit dans le yiddish la langue de la science juive renaissante, et participe en 1925 à la fondation à Vilna du Yidisher Visnshaftlekher Institut, connu sous l’acronyme YIVO. Recherche historique et pensée nationale sont pour lui indissolublement liées. En décembre 1941, il est assassiné par un gendarme letton pendant l’action d’extermination du ghetto de Riga.

Issachar Ber Ryback (Iélisavelgrad (Russie), 1897 - Paris, 1935), illustration extraite de Shtetl, Berlin, 1923

La langue yiddish voit le jour au Xe siècle dans les vallées du Rhin et de la Moselle. Elle se propage par vagues successives jusqu’à devenir, au début du XVIIIe siècle, la langue vernaculaire commune aux juifs ashkénazes, d’Amsterdam à Venise, de Mulhouse à Riga. La Haskalah (Lumières juives), qui touche l’Europe occidentale au XVIIIe siècle, y provoque un déclin du yiddish. En Europe orientale, les idées de la Haskalah ne se répandent qu’au XIXe siècle. Malgré une préférence pour l’hébreu et le russe comme langues de culture, certains auteurs choisissent de diffuser leurs idéaux sociaux et culturels en yiddish. L’enracinement du yiddish dans la population est tel qu’à partir des années 1870, une génération d’intellectuels le proclame digne d’être le support linguistique d’une culture moderne en monde juif.

Mendele Moikher-Sforim (1835-1917), Yitshoq-Leibush Perets (1852-1915) et Sholem-Aleikhem (Sholem Naumovitch Rabinovitch, 1859-1916) sont les fondateurs de la littérature yiddish moderne. Par la qualité de leur écriture, la variété des thèmes, des formes – roman, nouvelle, conte, poésie, théâtre, essais, mémoires –, et des genres littéraires – comédie, tragédie, drame, satire –, ils donnent à la littérature yiddish toute son ampleur, et à leurs successeurs des références.

À partir de 1880, à la faveur des vagues d’émigration des juifs d’Europe orientale, la culture yiddish est présente sur tous les continents. Ses grands centres sont, outre l’Europe orientale (Varsovie, Vilna, Kiev, Czernowitz, puis Moscou, Lodz, Bucarest, et le réseau des bourgades juives ou shtetlekh), les Amériques (New York, Buenos Aires, Montréal), la Palestine, mais également l’Europe occidentale (Paris, Londres, Berlin, Vienne) et, dans une certaine mesure, l’Australie et l’Afrique du Sud. Culture intégrale, elle imprègne toutes les sphères de la vie quotidienne : maison, école, travail, vie religieuse, associative, politique ou syndicale.

La culture yiddish connaît son apogée entre les deux guerres mondiales dans la Pologne indépendante. Un réseau d’écoles laïques y voit notamment le jour et compte plus de deux cents institutions dans les années 1930. En Union soviétique, le yiddish est rapidement promu comme seule langue juive autorisée, au détriment de l’hébreu. Florissante durant les années 1920, la culture yiddish soviétique est mise à mal dès les années 1930 puis frappée d’interdit en 1952. Tolérée à nouveau à partir des années 1960, elle reste minoritaire. L’assimilation linguistique en Europe occidentale et en Amérique, la Shoah en Europe orientale, le stalinisme en Union soviétique marquent le déclin de la culture yiddish. Révolutionnaire, voire avant-gardiste dans les années 1920, elle est considérée après la Seconde Guerre mondiale, notamment en Israël, comme une culture du passé, associée au monde d’avant la Shoah.

Der Apikoyres [Le libre penseur] n°6, Moscou, 1931

Le développement des revues yiddish au XXe siècle a ses origines dans la publication de Qol mevasser, par Alexander Tsederboym (1816-1893) à Odessa en 1862. Supplément de l’hebdomadaire hébraïque Ha-Melits, puis revue autonome de 1869 à 1872, Qol mevasser vise à diffuser les idées de la Haskalah (Lumières juives), et milite pour une culture juive moderne, et pour la reconnaissance du yiddish comme langue littéraire. Elle concourt à faire connaître l’œuvre du premier écrivain yiddish moderne, Mendele Moikher-Sforim. Au tournant du siècle, les revues s’ouvrent à toutes les formes de littératures et proposent à la fois des traductions des grands écrivains européens et des œuvres originales en yiddish. Elles portent toujours la marque d’un rédacteur éminent : Sholem-Aleikhem pour la Yudishe folks-bibliotek (1889-1890) ; Yitshoq-Leibush Perets pour la Yudishe bibliotek (1891-1904) et les Yontef-bletlekh (1894-1896) ; Mordkhe Spektor pour le Hoyzfraynd (1887-1896)

Yugnt est la première revue dont les collaborateurs se présentent de manière collective (New York, 1907). Emblématique du mouvement des Yunge, elle est influencée par les symbolistes et prône l’art pour l’art. Elle traite de littérature, mais aussi des autres disciplines artistiques, peinture, musique, sculpture. La synthèse entre les différents arts est réalisée simultanément en Europe et aux États-Unis, dans le mouvement général de l’art moderne. Dans la Russie d’après la révolution d’Octobre paraissent Eygns (Kiev, 1918-1920) Baginen (Kiev, 1919), Oyfgang (Kiev, 1919). Dans la toute nouvelle république de Pologne voient le jour les revues Yung-yidish (Lodz, 1919), Khaliastra (Varsovie, 1922 ; Paris, 1924) ; Ringen (Varsovie, 1921-1922), Albatros (Varsovie, 1922 ; Berlin, 1923). En Europe occidentale, les intellectuels yiddish émigrés créent Renesans (Londres, 1920), Milgroïm (Berlin, 1924), Literarishe revi (Paris, 1926). Aux États-Unis, les Yunge poursuivent leurs activités avec Shriftn (New York, 1912-1925), mais sont dépassés par Les Introspectifs, un nouveau groupe qui publie In zikh (1920-1939).

Les expériences avant-gardistes des années 1920 laissent la place à des revues qui s’inscrivent davantage dans la durée. Entre les deux guerres mondiales, le mensuel socialisant Tsukunft, créé à New York en 1892, et l’hebdomadaire Literarishe bleter (Varsovie, 1924-1939), tous deux d’excellent niveau, sont les deux revues les plus influentes du monde yiddish, pendant qu’en Union soviétique, les écrivains yiddish, totalement coupés du monde occidental, publient dans Di royte velt (Kharkov-Kiev, 1924-1933) ou dans Der shtern (Minsk, 1925-1941). Les revues qui marquent profondément la vie yiddish d’après la Shoah sont : Yidishe kultur, créé en 1938 à New York par l’organisation communisante Ikuf ; Sovetish heymland (Moscou, 1962-1991), unique concession faite par le régime soviétique à la culture yiddish ; et surtout Di goldene keyt (Tel-Aviv, 1947-1995), fondée et dirigée par Avrom Sutskever, le grand poète et héros du ghetto de Vilna.

Les Voyages de Benjamin III, Goset (théâtre yiddish), photographie, Moscou, 1927

Dès le Moyen Âge, les festivités liées à la fête de Pourim donnent lieu, sur le thème du récit d’Esther, à un divertissement, entre farce et mascarade, le pourimshpil. Au fil du temps, le badkhen (amuseur et conteur), les letsim (bouffons) et les katoves shreiber (humoristes) deviennent des personnages familiers et populaires qui se transmettent les techniques théâtrales de père en fils. En Russie tsariste, ce théâtre populaire évolue sous l’influence des partisans juifs des Lumières (maskilim). Les pièces, par lesquelles ils tentent de diffuser leurs idées, sont des critiques virulentes du monde des rabbins et des hassidim. En 1862, Abraham Goldfaden (1840-1908), fondateur du théâtre yiddish, se produit pour la première fois dans le rôle-titre d’une de ces pièces : Serkele de Schloyme Ettinger (1802-1856). À cette époque, une troupe de chanteurs, de danseurs et de mimes, les Broder Singer, remporte un grand succès dans les provinces juives du sud de la Russie.

À partir des années 1880, les pogroms et les mesures discriminatoires entraînent une importante vague d’immigration vers les États-Unis. New York devient un centre vivant du théâtre yiddish : Goldfaden y développe son activité de metteur en scène, directeur de théâtre, auteur de mélodies populaires ; de nombreux théâtres ouvrent leurs portes. Jacob Gordin adapte Shakespeare et Goethe et monte des drames psychologiques comme Mirele Efros et Dieu, l’homme et le diable. On assiste aussi à la naissance d’un répertoire grand public de mélodrames et de comédies.

Les écrivains classiques yiddish ont travaillé pour le théâtre et l’ont marqué de leur empreinte : Sholem-Aleikhem dont l’univers – celui du monde juif confronté à la modernité – et les personnages pittoresques et attachants, ont fortement influencé la création théâtrale yiddish, Mendele Moikher-Sforim avec La Taxe, et l’adaptation des Voyages de Benjamin III, texte burlesque qui se prêtait à des versions avant-gardistes, et Yitshoq-Leibush Perets, avec La Chaîne d’or (1909) et La Nuit sur le vieux marché (1915), deux des pièces les plus sombres et les plus profondes du répertoire yiddish. L’esthétique symboliste ou expressionniste, le renouvellement des formes d’expression par les poètes yiddish modernistes, l’influence du réalisme théâtral de Stanislavski nourrissent la recherche théâtrale de l’entre-deux-guerres. Partout en Europe, les théâtres fonctionnent, le répertoire se diversifie et donne lieu à de nouvelles interprétations. La troupe de Vilna, fondée en 1916, crée en 1920 Le Dibbouk d’An-sky (Shloyme Zanvl Rappoport, 1863-1920), qui deviendra un classique de la scène et de l’écran. Après la Révolution russe, le théâtre yiddish connaît un essor sans précédent qui aboutit à la création à Moscou du Goset (Théâtre juif d’État), dirigé par Alexandre Granovski (1890-1937). La présence de deux acteurs exceptionnels : Mikhoels et Zuskin, les décors de Chagall, le répertoire allant de Sholem-Aleikhem à Perets Markish en font un lieu légendaire du théâtre yiddish. Mikhoels et Zuskin sont assassinés respectivement en 1948 et 1952, et le régime soviétique, après avoir éliminé certains auteurs yiddish d’avant-guerre, met brutalement fin à cette expérience.

La vitalité du théâtre yiddish est telle qu’il sera joué dans les ghettos et parfois dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, à Tel-Aviv, à Londres, à Buenos Aires, à Melbourne, à Montréal et à Paris, on continue aujourd’hui à jouer le répertoire yiddish.

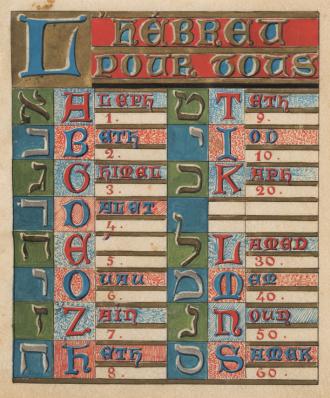

L'hébreu pour tous, livret manuscrit, XXe siècle

Parler de la « renaissance » d’une langue, c’est considérer, au moins métaphoriquement, qu’elle est « morte » à un moment donné de son histoire. Or, entre la fin de l’époque de la Mishna (début du IIIe siècle de notre ère) et 1879, année de la parution du premier article de Ben Yehouda, on ne peut dire que la langue hébraïque était morte, puisqu’elle était utilisée comme langue savante, communautaire, liturgique. En tant que vecteur d’une importante littérature (religieuse, poétique, scientifique, philosophique), elle est même incontestablement « vivante » puisqu’elle subit des influences – notamment, au Moyen Âge, celle de l’arabe – et s’enrichit de néologismes. En revanche, ce n’est plus une langue parlée et, si elle sert occasionnellement de moyen de communication entre juifs de diasporas différentes, ceux-ci ne font qu’articuler à haute voix ce qui n’est plus la langue maternelle d’aucun locuteur.

Il s’agit donc de faire « renaître » l’hébreu comme langue parlée. Les premiers à le tenter sont les partisans des Lumières (les maskilim) vers le milieu du XIXe siècle ; mais, en fondant ce renouveau sur le seul hébreu biblique, qui ne comporte que huit mille mots et dont sont absents bien des termes indispensables à l’échange quotidien, les maskilim condamnent par avance leur entreprise. Eliezer Ben-Yehouda (Éliézer Isaac Perelman Elianov, 1858-1922) lutte inlassablement pour faire de l’hébreu une véritable langue de communication. Il exige de sa femme qu’elle ne parle que l’hébreu à leur fils, né en 1882, qui est donc le premier enfant à l’avoir comme langue maternelle ; il s’appuie sur un réseau de professeurs de l’Alliance israélite universelle pour former une génération d’hébréophones ; enfin, il rédige un monumental dictionnaire et forge de nombreux néologismes. Il lui faut vaincre plusieurs obstacles : le caractère lacunaire et hétérogène des sources (Bible, Talmud, textes médiévaux), l’indifférence de nombreux juifs yiddishophones, l’hostilité des milieux orthodoxes à l’égard d’un usage profane de la langue sainte. En 1890, Ben-Yehouda crée le Va’ad ha-lashon ha-’ivrit (Comité de la langue hébraïque, qui deviendra l’Académie de la langue hébraïque en 1953), un groupe de linguistes et d’écrivains chargé de régler des questions délicates comme celle de la prononciation (ashkénaze ou séfarade) ou du choix entre des formes concurrentes provenant de strates historiques différentes. Concernant le lexique, Ben-Yehouda a eu recours à des emprunts (notamment à l’arabe) mais surtout à des réactivations de racines attestées dans les strates anciennes de la langue : ainsi, à partir de millah (mot, en hébreu biblique) et sha’ah (heure, en hébreu mishnique), il crée millon (dictionnaire) et sha’on (montre).

Aujourd’hui encore, l’Académie crée des néologismes sur la base de recherches historiques et linguistiques approfondies, et tente de déterminer des normes. Mais, parallèlement à cette démarche dirigiste, l’hébreu moderne est une langue vivante qui évolue aujourd’hui de façon naturelle et dont l’usage parlé s’est enrichi et diversifié (langue familière, argot). Ce passage réussi d’un état écrit à un état parlé est unique dans l’histoire des langues du monde.

Bundistn, Textes de Yekov Pat, illustrations de Henrik Berlewi, Varsovie, 1926

Outre le sionisme, le principal mouvement politique à caractère exclusivement juif est le Bund (Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie), créé à Vilna (Vilno en yiddish) en 1897. Parti d’inspiration marxiste, il doit son apparition à l’émergence, au XIXe siècle, d’un important prolétariat juif. Farouchement opposé au sionisme, le bundisme prône la doïkayt (l’action sur place et non l’aspiration à un avenir dans un autre lieu géographique) et, en réponse à l’antisémitisme de l’Empire tsariste, l’autonomie politique des juifs. Il promeut le yiddish comme langue nationale juive.

Créé en 1906 en Russie par l’historien Simon Doubnov, le parti folkiste réclame l’autonomie politique et culturelle des juifs, mais il n’a pas le caractère marxiste du Bund. Dans la Pologne indépendante, à partir de 1918, le parti folkiste s’engage dans le mouvement yiddishiste, notamment dans la création – avec le Bund et le Po’alei-Tsiyyon de gauche, de la Tsysho, le grand réseau d’écoles yiddish.

En réaction à ces divers mouvements séculiers, les juifs orthodoxes créent, en 1912, l’Agoudat-Israël. Des divergences idéologiques significatives se font jour entre les orthodoxes allemands, bienveillants à l’égard de la culture européenne, et les orthodoxes d’Europe orientale, qui refusent l’existence d’une culture séculière. Enfin, le monde juif est traversé par un fort courant assimilationniste, qu’il soit sans fondement politique ou dû à la participation massive des juifs au mouvement communiste.

Helmar Lerski (Strasbourg, 1871 - Zürich, 1956), Ecole agricole pour jeunes filles, Village de Nahahal, photographie, Palestine, années 1930

Sion a toujours été au cœur des prières et des rêves des juifs. Dès le XVIIIe siècle, les rabbins Yehoudah Alkalaï et Zvi Hirsch Kalisher s’appuient sur le messianisme pour exalter le retour à Jérusalem et à la Terre promise. Le sionisme ne peut se concevoir sans cet ancrage dans la tradition. C’est pourtant à partir du socialisme qu’un philosophe proche de Marx et d’Engels, Moses Hess (1812-1875), imagine le retour à Sion (Rome et Jérusalem – La dernière question nationale, 1862). La forme politique moderne du sionisme émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’effet conjugué de l’Émancipation, de l’éveil des nationalismes et de l’antisémitisme. Tandis que l’assimilation progresse en Europe occidentale, la situation des juifs d’Europe de l’Est, confinés dans la « zone de résidence » (région occidentale de l’Empire russe, où les Juifs furent cantonnés par le pouvoir tsariste de 1791 à 1917), menacés d’expulsion et soumis à des discriminations, ne cesse d’empirer. Après l’assassinat d’Alexandre II, les attaques culminent avec les violents pogroms de 1881-1884, qui déclenchent de puissantes vagues d’émigration. En 1882, Leo Pinsker publie Auto-émancipation, ouvrage dans lequel il préconise la construction d’une existence nationale autonome et indépendante, première formulation politique du sionisme. Parmi les différents groupes où ces idées circulent, celui des Amants de Sion (Hovevei Tsiyyon), né à Odessa, influera durablement sur le sionisme russe. La première vague d’immigration en Palestine (première Aliyah, 1882-1903) est issue d’un cercle d’étudiants de Kharkov influencés par le populisme russe, le Bilou, qui entend faire renaître la nation juive par le travail de la terre, et crée la première colonie agricole, Rishon-le-Zion.

En Europe occidentale, l’Émancipation avait gagné les élites intellectuelles juives aux idées libérales. L’œuvre sioniste de Theodor Herzl (1860-1904), né à Budapest dans une famille assimilée, journaliste, dramaturge et juriste, partisan des Lumières, est une réaction à l’antisémitisme. Témoin de l’élection du maire antisémite de Vienne, Karl Lueger, de la dégradation publique du capitaine Dreyfus, au milieu des cris : « À mort les juifs ! », il écrit, en 1896, Der Judenstaat (L’État des juifs) et réunit le premier congrès sioniste, l’année suivante, à Bâle. Convaincu que seule la création d’un État, garanti par le droit public et des accords internationaux, peut sauver les juifs d’Europe, Herzl insiste sur l’aspect politique et diplomatique de son édification. Face à lui se cristallise une opposition autour d’Asher Hirsch Ginsberg (1856-1927), dit « Ahad Ha’am », idéologue des Amants de Sion, qui conçoit la terre d’Israël comme le centre d’un renouveau spirituel et culturel du peuple juif. L’Organisation sioniste mondiale, fondée par Herzl, regroupe de nombreux partis et fractions. En 1903-1905, Menahem Oussishkin (1863-1941), « sioniste pratique », et Ahad Ha’am repoussent le « plan Ouganda », résultant d’une offre britannique acceptée par Herzl. Après la mort de Herzl, en 1904, Max Nordau (1849-1923) prend sa place à la tête du mouvement sioniste. La création du Fonds national juif (Qeren Qayiemet) en 1901, facteur décisif pour l’achat et le défrichement des terres, et la fondation en 1925 de l’Université hébraïque de Jérusalem marquent une étape supplémentaire dans la réalisation de l’idéal sioniste.

Après les accords Sykes-Picot en 1916, entérinant le démantèlement de l’Empire ottoman et le partage de la Palestine en zones d’influence britannique et française, la déclaration Balfour, en 1917, reconnaît au peuple juif le droit à un « Foyer national en Palestine ». La deuxième Aliyah (1905-1914) et la troisième (1919-1923) transforment en profondeur le yishouv (communauté juive de Palestine). Inspirés par les idées de Nahman Syrkin (1868-1924) et Ber Borokhov (1881-1917), les sionistes travaillistes s’affirment comme la principale force politique et sociale du mouvement. Ils sont à l’origine de la Haganah (la première organisation d’autodéfense) et de la Histadrout (Confédération générale des travailleurs juifs de Palestine), fondée à Haïfa en 1920 et noyau des institutions du futur État. À partir des années vingt, le yishouv doit faire face à l’hostilité et aux émeutes sporadiques de la population arabe, qui culmineront avec l’explosion de violence de 1929 et la révolte de 1937-1938.

Les Britanniques, sous la pression arabe, restreignent l’immigration juive (Livre blanc de 1931 et 1939). Les sionistes révisionnistes de Vladimir Jabotinsky (1880-1940) et l’Irgoun, leur organisation militaire, appellent à un combat sans concession contre l’occupant anglais. L’extermination d’un tiers du judaïsme européen dans la Shoah précipite la fondation d’un État juif. Le 29 novembre 1947, l’ONU adopte un plan de partage de la Palestine aussitôt refusé par les Arabes. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion (1886-1973) proclame à Tel-Aviv l’indépendance de l’État d’Israël. Le lendemain, cinq armées arabes envahissent le nouvel État.

L’idée nationale née au cœur de l’Europe dans l’esprit de quelques visionnaires s’était transformée en une réalité historique inscrite sur la carte du Moyen-Orient.

Abel Pann (Kreslawka (Lettonie), 1883 - Jérusalem, 1963), Adam et Eve, lithographie, Paris, 1916

« Nous sommes esclaves dans de nombreux pays […]. Au plus profond de nos cœurs, nous n’avons pas de terre, nous n’avons pas de ciel. Un art national, au sens large, ne s’épanouira que sur un sol juif. » Martin Buber

En 1903, Boris Schatz, sculpteur d’origine lituanienne acquis aux idées sionistes, soumet à Theodor Herzl son projet d’établir, en Palestine, une école d’art et d’artisanat avec deux missions : favoriser la naissance d’un art juif ancré dans l’histoire ancienne des juifs ; créer des industries artisanales, pour améliorer la situation économique et sociale de la communauté juive, le yishouv. Le projet est adopté lors du VIIe congrès sioniste de Bâle. L’école ouvre ses portes en février 1906 à Jérusalem. Elle porte le nom du premier artisan hébreu, Bezalel ben Uri ben Hur, qui construisit le Tabernacle dans le désert.

Dès l’origine, elle comporte un musée qui abrite des chefs-d’œuvre de l’art juif, des collections d’archéologie, de faune et de flore locales, une école de Beaux-Arts, et des ateliers où des artisans de tous âges réalisent les objets d’après les esquisses fournies par les étudiants.

Avec les années, l’activité des ateliers se diversifie : tissage de tapis, orfèvrerie, damasquinage, marqueterie, poterie, gravure, photographie, etc. Leurs productions sont diffusées à l’étranger sous forme d’expositions ou d’albums.

Les professeurs qui se succèdent à l’école – Ephraim Moses Lilien, Samuel Hirszenberg, Ze’ev Raban, Abel Pann –, tous de culture européenne, cherchent à travers leur œuvre à fournir au sionisme des symboles forts, qu’ils trouvent dans la Bible et dans les épisodes victorieux de l’histoire juive. Le style Bezalel constitue la rencontre entre l’art occidental, notamment l’Art nouveau, et les images d’un Orient mythique.